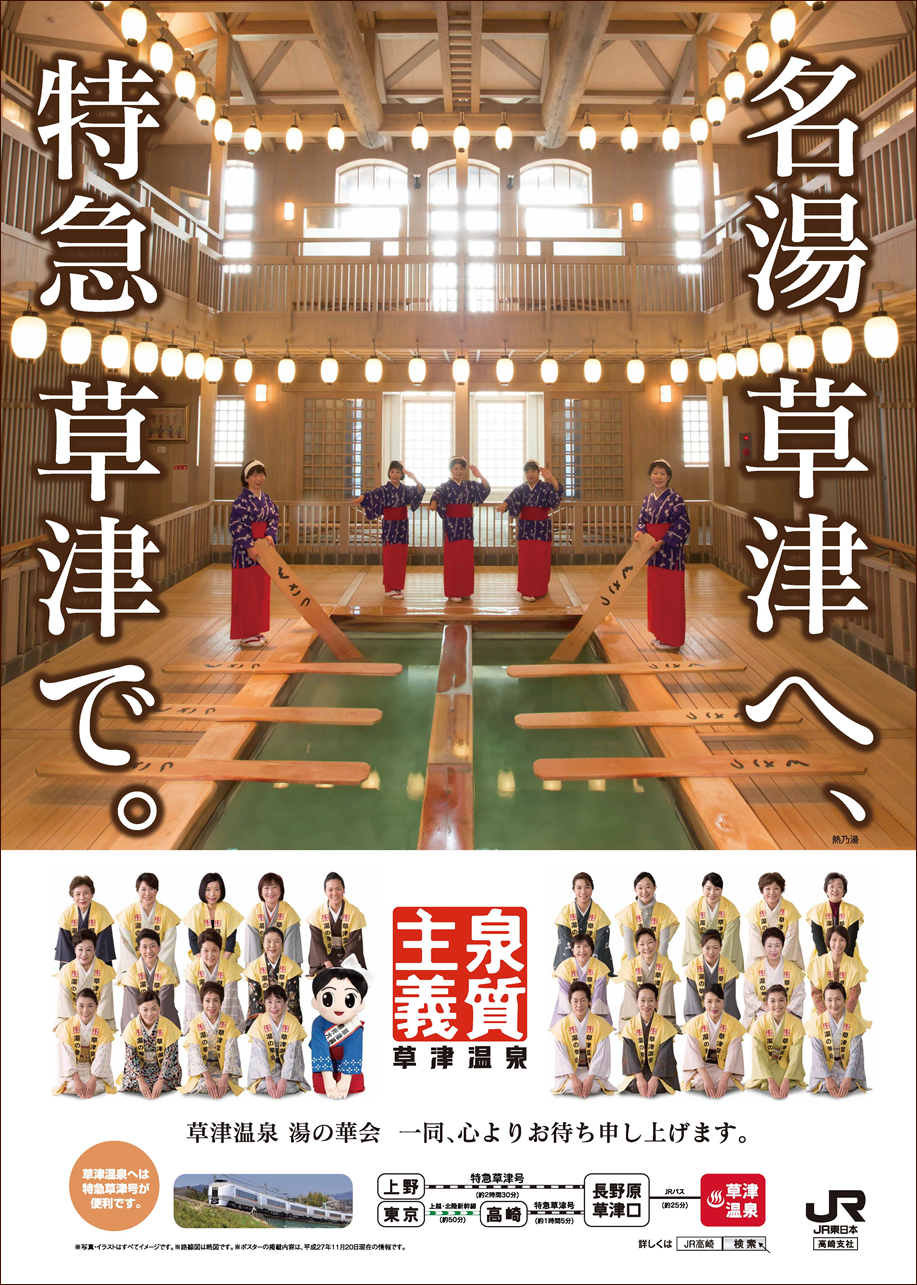

「湯の華会」の誕生について

西村幸夫編著

「女将の会をつくってはどうか」と発案したのは山本巖町長(任期1986〜94年)で、1990年頃、当時の旅館組合理事長であり次期町長となる市川紘一郎氏が、会の発足を強く薦めたとのことである。これからは、女性がマーケットの中心であること、これまで旅館の中だけで留っていた女将たちのパワーの大きさに気がつき、今後の旅館、町の活性化にはぜひ彼女たちの力が必要だとリーダーたちが気付いたことが、湯の華会の発足につながった。

市川氏が町長となってから、当時の旅館組合理事長の田村泰哉氏と事務局長の黒岩正雄氏が具体的な準備を進めた。特に黒岩氏は、新潟県や伊香保温泉など他に地域の女将の会の規約や資料類を収集したり、アドバイスを受けたりしながら、湯の華会の規約をまとめた。それまで、旅館の外で活動した経験の少ない女将たちの組織を立ち上げるには、こうした事務局の地道な準備があったのである。なお、当初2年間は書記がいなかったが、年々事業が増えて多くの会議に出席するようになると記録の重要性に気がつき、3年目からは書記を置いてきちんと活動の記録を取っている。

当時の女将たちは、日々館内の仕事に追われ、女将同士の情報交換や交流の機会は少なかった。仕事上の悩みも夫などの身内にただ吐き出すだけだったという。そんな閉塞感を多くの女将が感じ、またバブル崩壊後に入込客数が落ち込んで、町全体として危機感が高まる中で、女将自身「自分たちも何かしなくては」という強い想いを抱くようになっていた。ただ会の発足当時は、女将の多くはこの会で何をしていくのか明確なイメージを描けていたとは言えず、日頃の不満をぶつけあう場となっていた。

初代会長(注釈:当時は代表世話人と呼んでいた)の市川薫さんは、「まず顔を合わせて話し合うことから始めよう、どこの女将さんも一度、この会に顔をだしてほしい」と考え、そのためには旅館の規模に関わらず、すべての旅館が平等に費用を負担して恩恵も受けられる組織にする、という点に心を砕いてきたという。会の役員の任期は2年間であり、会長の改選に合わせて役員も順次交代するため、役員経験者は着実に増えている。そのためこの会に対する理解者が多くなり、活発で息の長い活動へとつながっている。それまで旅館の課題や草津の将来について語るのは主に男性であったが、湯の華会の誕生以降は、女将も旅館で日々宿泊客と接する中で感じたことや一町民の視点から思うことを発言できるようになったのである。

出典 『観光まちづくり まち自慢からはじまる地域マネジメント』P192〜

岩崎比奈子著 「湯の町」の観光まちづくり 〜草津温泉 (学芸出版社) より引用